本の紹介

対象作品:佐藤秀峰

『ブラックジャックによろしく』

第45話「告知のセオリー」、

第46 話「笑顔の裏側」より

あらすじについて

永禄大学附属病院第四外科へと配属された研修医・斉藤は、抗がん剤のエキスパートで告知主義の庄司の指導を受けることとなる。

抗がん剤の治験患者の回診を通し、斉藤に告知のセオリーを説く庄司。患者の信頼も厚い庄司だったが、それに対し「抗がん剤に意味などない」と断言する宇佐美の言葉を聞いた斉藤は、抗がん剤の意義について疑問を抱く。しかし、疑問をぶつける斉藤を、庄司は、死に抗う医学の本質上、医者は抗がん剤を否定するべきでないと一蹴する。

そこに診療所からの紹介状を持って主婦・辻本が庄司の元にやってくる。辻本は膵臓がんであり、庄司はそれをはっきりと告知する。進行が早い膵臓がんに対し、順番待ちとなる他臓器への転移の検査よりも早期手術を優先させた庄司は、膵臓以外のCT検査結果を待たずに「ギャンブル」と表現する手術に挑む。

目に見えるがんはすべて取り除くも、不安にさいなまれる斉藤。しかし庄司に叱咤され、目を覚ました辻本に「おめでとうございます」と懸命の笑みを見せるのだった。

Interview私はこんな感想を持ちました

がん患者会シャローム 代表

植村めぐみさん自身のがん闘病を経て、2006年、地域に根ざすがん患者会シャローム(埼玉県杉戸町)を設立。草の根の活動は徐々に広がり、がん患者のみならず、家族や遺族、再発・転移患者の集いの場を設けるなど、精力的に活動を続けている。

“告知”という言葉のインパクト

自身もがんを患い、摘出手術を受けた後、がん患者会を発足させた植村さん。『ブラックジャックによろしく』のエピソードを読んで最初に感じたのは、作中に登場する医師たちが“告知”という言葉を安易に使いすぎているということでした。

植村 やはり私たち患者にとって“告知”というのは特別な言葉。人生を左右するような重大なことが“告知”であり、“告知”=“衝撃”なんですね。

植村さんががんを発症してから今日まで15年ほどの間に、“告知”という言葉が適切だったと思えるのは、「あなたはがんです」と告げられた、そのときだけだったと振り返ります。

植村 次があるとすれば「あなたは再発しました」という瞬間でしょう。それほど患者にとっては意味のある、切り裂かれるような思いのする言葉なのです。

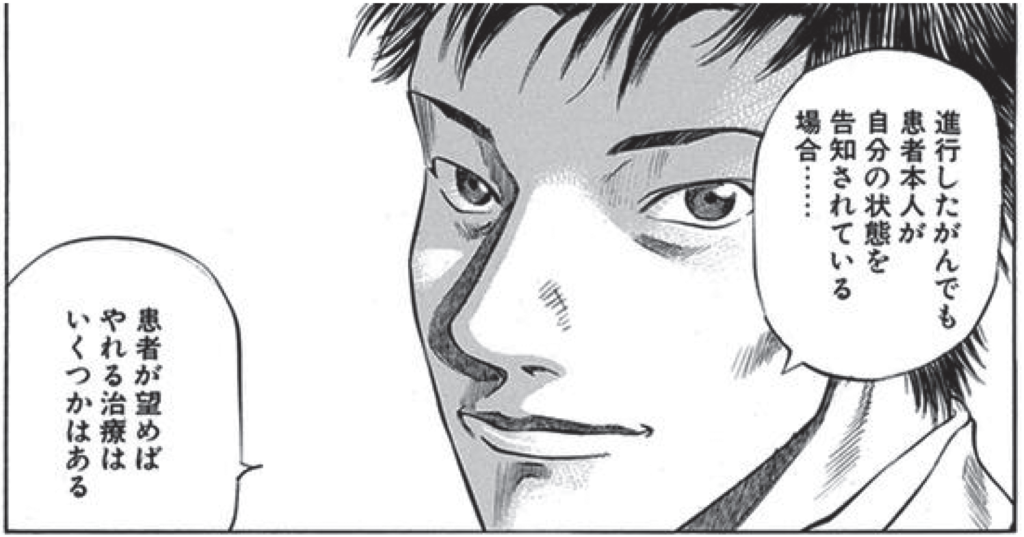

たとえば、庄司の次の一言。

斉藤に告知に関する自身の考えを語る庄司。がんの告知の3つの要素、「病名の告知」「病状の告知」「余命の告知」の中から、「病状の告知」について触れている部分。庄司は、「病名の告知」「病状の告知」を一律に考えているようにも見える。

植村 “告知”を“ 説明”と置き換えても、何ら不自然でないと思いませんか?

指摘されて作品を見返せば、“説明”で置き換えられる“ 告知”を他にいくつも見つけることができます。何気ない一言にも、患者は想像以上に敏感になる――医療従事者はそのことをより意識する必要があるのかもしれません。

その“希望”は誰のもの?

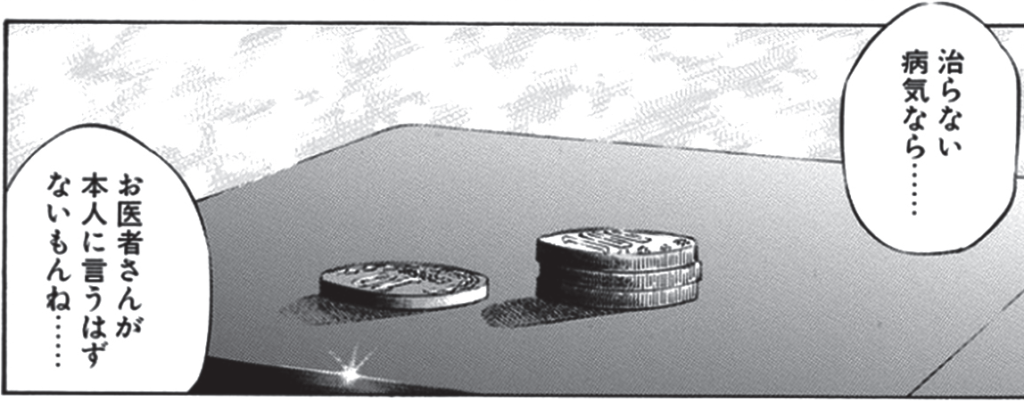

庄司の発言には、他にも所々に乱暴さを感じさせるものがあると話す植村さん。たとえば告知に対する「僕は真実を告げる。そこに希望があるならね」といったセリフや、エピソード内で庄司から膵臓がんであることを告知される患者・辻本さんの発言からは、医師主導で、患者の思いが置き去りにされている印象を受けると言います。

植村 庄司医師の言う“希望”とは誰のものでしょうか。“真実”とは、単に医師にとって都合のいい事柄のことではないはずで、患者としっかり向き合うことで見えてくるもの。その患者が何を一番大切にしているかといった視点、その人にとっての人生設計や死生観などが十分に尊重されていないように感じられます。

また、時には病名告知よりも重い意味をもつ余命や生存率についての情報も、患者から尋ねていないのに一方的に医師側から開示することは避けるべきと植村さんは言います。

植村 特に余命について、患者はその数字に自分の命を“合わせる”といったジンクスもあるのですが、あと3ヵ月、あと2ヵ月といった感じで、患者は伝えられたその数字に自分を合わせていってしまうこともあるのです。一方的な告知やインフォームド・コンセントではなく、患者の求めや理解度に応じて誠実に答えてくださる姿勢を患者は望んでいるのです。

ギャンブルという表現に覚える違和感

こうした庄司の発言のなかで、植村さんが最も違和感を覚えたというセリフが「ギャンブルの始まりだ」という一言。進行の早い膵臓がん治療は時間との戦いでもあり、X線検査では転移が認められない、ステージⅡ、手術適応ありとの診断のもとに、肺のCT検査を待たずに手術に踏み切るべきと判断した際の庄司のこの言葉に、どのような違和感があったのでしょうか?

植村 私は、ここは「ギャンブル」ではなく「勝負」と表現すべきと感じたのです。この患者さんは初期のがんで、適応があって手術をするのですから、結果として勝ち負けはあったとしても“賭け”ではないのです。

ギャンブルという言葉がもつ負のイメージは、がんの根治を目指すために行われる積極的な手術にはそぐわない。患者の立場からすれば「ギャンブル」と表現されると、その手術は不透明で不確実な挑戦なのか?と不安になる――。

植村 患者の救済というよりは、執刀医の独善で手術が進められているような不快さが残る言葉と言えないでしょうか?

ともすれば読み流してしまうセリフのなかにも、患者には快く思えない表現があることに気づかされます。

患者目線で見た庄司医師は正しい

断定的な言葉遣いや思惑あり気な表情を浮かべ、治療を急ごうとする庄司、それに戸惑う斉藤を軸に、ストーリーは漠然とした不安感を読者に与えながら進行していきます。前述のとおり、植村さん自身もいくつかの庄司医師の発言には賛同できないと感じています。ところが、そうであるにもかかわらず、庄司医師の判断自体に悪い印象はなく、むしろ好印象とさえ思えたと言います。

植村 根治を目指せる状態であれば、1日も早く摘出手術を受けたいと思うのは患者にとって偽らざる心境です。庄司医師には確かに少々乱暴なところはありますが、もし自分が辻本さんの立場だったらと置き換えてみても、手術は当然早いほうがいいですから、庄司医師の迅速な対応はありがたいとさえ思えます。

CT検査よりも手術を急いだ経緯も、進行の早いがんであることを考慮すれば、特に問題視されるような点ではないと感じると植村さん。

植村 「目に見えるがんは(すべて)取った」「手術は成功しましたよ!!」といった言葉に嘘はないと思うのです。がんが取り除けたなら、手術は成功と言っていい。その時点での最善が尽くされているのですから。その後の病理検査でがんが見つかることはあっても、それは執刀医のせいではないのです。

手術を受ける患者の目線で捉えれば、庄司は一貫して間違った判断はしていない、という見方は、経験者だけが持ちうる切実な視点と言えるかもしれません。

植村 ですから、どうして斉藤医師が終始不安げな表情なのか、その点が腑に落ちないというか、私には十分には理解できないのです。

心もとない患者の心理を支えるも

がん=“死に至る病”ではなくなったものの、確実に“死がよぎる病”であることに変わりはないと話す植村さん。その心もとなさを的確に描写した印象深い作中のシーンが右の一コマだそう。

植村 一患者である辻本さんが、病室でぽつんと座っているシーンです。がん患者の心もとなく先行きのわからない不安を、コマの空白がうまく表していると思うのです。

悲嘆、孤独、絶望、不安、恐怖――がん告知という“衝撃”から、各種検査・治療方針の決定に至るまで、もちろん治療が開始されてからも、患者の胸中にはそれまでに感じたことのないような様々な思いが去来すると言われます。しかし、そうした患者の複雑な心理までをも、医師は十分に受け止めフォローすることができるのでしょうか。

植村 私は、それを医師に求めるのは酷なことだと思うのです。患者の一番の拠り所となる医療者はやはり医師ではありますが、多忙を極める医師に心のケアまで負わせるのはそれこそ乱暴ではないかと、実は患者も周囲もわかっているのです。ですから、看護師さんはもちろん、私たちのような患者会やピアサポートといった医療の“周り”で患者を支える存在が必要とされるのだと思います。

医師に求めすぎることは酷――がん患者会を通して多くの患者とともに多くの医師と接して来た植村さんの言葉には、絵空事ではないがん患者支援のあり方のヒントが詰まっているように聞こえます。

植村 ただ、医師の態度や言葉が患者にとって非常に大きな力になることは事実です。大げさなことではなく、優しい眼差しをもって「一緒に頑張りましょう」と言ってくれたら、患者は告知後に始まる治療も、きっと何倍も心強く頑張れると思うのです。

基礎知識

がんの告知 -過去と現在の捉え方-

現在、がんの告知は、①病名の告知、②病状の告知、③余命の告知の3種類に分けて考えることが増えています。過去においては、がんの告知は、治療手段の万策が尽きた進行・末期がん患者に病名を告げ、身辺の整理や別れの機会の時間をつくるための余命の告知が主流でした。一般に、告知は「がん患者に残された時間」を知らせるものだったのです。

一方、現在のがんの告知は大きく意味合いが異なってきています。国立がん研究センター病院の『がん告知マニュアル』にはこう記載されています。

「がん告知に関して、現在は、特にがん専門病院では『告げるか、告げないか』という議論をする段階ではもはやなく、『如何に事実を伝え、その後どのように患者に対応し、援助していくか』という告知の質を考えていく時期にきているといえる」

がん患者に対し、病状の告知を行い、がんの発見段階から病名を知らせ、治療法の選択を医師とともに考えるという意味合いが強くなってきているのです。患者の自己決定権を重視する点からも、患者のために知らせないという医療者の態度は批判される傾向にあるといえます。

がんの告知の現状

- 告知が行われるパターン

- ①患者が強く病名を知りたがっているとき

- ②患者ががんであることに気づき、それが治療の妨げになっているとき

- ③激しい苦痛や副作用を伴う治療を行うとき

- ④がん患者の身近な人がうその積み重ねに耐えられなくなってきたとき

- ⑤財産の処分などのために患者に病名を知ってもらいたいとき

早期がんや根治するがんへの告知には大きな問題はなく、告知が一般的に行われる流れになってきています。問題は進行がん、末期がんの告知です。国立がん研究センター病院のように、がん患者すべてに告知を行っている医療機関もありますが、まだケースバイケースで告知をしているところも少なくありません。

①は、患者の自己決定権と大きな関係があります。②、③のケースは医師の側から家族に相談したうえでの告知、④、⑤は家族の側からの強い要望で行うことが多く、ときには医師ではなく、家族が告知することがあります。いずれにしても複雑な状況が絡み合い、心理面で患者を支えるため、カウンセリングなどによるアフターケアが必要になるケースもあります。

アメリカと日本にみるがんの告知の現状

国によって、がんの告知率は異なります。アメリカでは、1970年代以降から100%近い告知率が継続しています。1970年代に入り、告知をしなかったために訴訟を起こされ、多額の賠償金を支払うというケースが増加したことが告知率上昇につながり、その後、1983年のアメリカ大統領委員会の報告書に患者が自己決定権を持つことが明記されたことも大きな理由になっています。

一方、日本での患者本人へのがん告知率は1990年代には30%でしたが、2009年3月の厚生労働省の報告によると病名告知は65.9%、余命告知は30.1%に増えてきています。

(出典:厚生労働科学研究費補助金「わが国の尊厳死に関する研究」平成18年度総括・分担研究報告書より)

インフォームド・コンセント

病状の告知とセットで患者の治療方針を決定する上で重要な概念がインフォームド・コンセントです。

インフォームド・コンセントについては、医療法第1条の4では、「医療の担い手は、医療を提供するにあたり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない」と定められています。インフォームド・コンセントの重要性は医療現場で十分に認識されるようになっていますが、「……努めなければならない」とあるように、あくまでも努力目標であり、法的な規制ではありません。

参考文献

- ブラックジャックによろしく (佐藤 秀峰)

- がん告知の手引き(小川道雄/編著 真興交易(株)医書出版部)

- 厚生労働科学研究費補助金「わが国の尊厳死に関する研究」平成18年度総括・分担研究報告書(主任研究者:松島英介)

時代背景に関する注意点として

本記事の題材『ブラックジャックによろしく』は、2002年から2006年に渡って連載されたマンガ作品で、主人公の研修医の視点を通して、当時の日本の大学病院や医療現場の現状が描かれています。

がん診療の進展は文字通り日進月歩であり、連載当時から10年以上の月日がたった今、がん告知のありかた、がん化学療法、がん化学療法の副作用対策なども大きく変わりました。

例えば、マンガに登場するTS-1は、代謝拮抗剤に分類される抗がん剤です。この医薬品は連載当時も保険収載されていましたが、膵がんが適応外でした。現在では、胃がん、大腸がん、頭頸部がん、乳がん、膵がん、胆道がんなど、さまざまな固形がんに幅広く用いられています。また近年では、新たに開発されている抗がん剤の大半を分子標的治療薬が占めており、その中でも免疫チェックポイント阻害薬が特に注目を集めています。

マンガの中では抗がん剤の激しい嘔吐などの副作用に苦しむ姿が描かれますが、制吐剤の進展や患者さんの悪心・嘔吐の制御についての研究も進み、2015年には制吐薬適正使用ガイドラインも作成され、患者さんの苦しみも改善されてきています。

また、2004年に新医師臨床研修制度がスタートしていますので、2002年の時点で、主人公の研修医は現在の臨床研修制度とは異なる制度の下で研修をしていることも補足しておきます。

このように、がん診療をめぐる環境は、連載当時と大きく変化していますが、患者さんの持つ悩み・苦しみは変わりません。

国民の2人に1人ががんになる時代、この記事が患者さんやその家族の視点を考えるきっかけになれば幸いです。

(2018年11月 編集部)